Checkliste: Anforderungen an eine Hallenheizung

Hallen in Industrie, Gewerbe und Logistik stellen aufgrund ihrer Dimension und dem Nutzenverhalten spezielle Anforderungen an ein Heizsystem. Wer eine passende Hallenheizung sucht, muss neben der aktuellen Gesetzgebung wie dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG), Technik auch wirtschaftliche und ökologische Merkmale berücksichtigen.

Bevor also geklärt werden kann, was das beste Hallenheizsystem ist, muss der Hallenbetreiber, Investor aber auch der Hallenbauer erst klären, welche Gegebenheiten und Kriterien seine Halle erfüllen soll.

Eine passable Checkliste könnte folgende Punkte enthalten:

✅ Gesetzliche Grundlagen: Was schreibt das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) für meine Halle vor? Welche Maßnahmen kann oder muss ich zu diesem Zeitpunkt erfüllen? Ab dem 1. Januar 2024 müssen in Neubauten Heizungen mit 65 Prozent Erneuerbarer Energie eingebaut werden. Für alle anderen Gebäude gelten Übergangsfristen und verschiedene technologische Möglichkeiten.

✅ Umweltverträglichkeit: Der CO₂ und NOx Ausstoß sind die maßgeblichen Kriterien bei der Umweltbewertung einer Heizung. Da aktuell die CO₂-Steuer die Kosten der Brennstoffe bestimmt und es ein erklärtes Ziel zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen für das Jahr 2045 gibt, macht es Sinn, das alte Heizsystem zu überdenken. Wer auf Geräte mit niedrigem NOx-Ausstoß achtet, bekommt wichtige Bonuspunkte für die Gebäudezertifizierung. Fragen Sie sich kritisch, was Ihnen der Ökogedanke tatsächlich Wert ist und ob Sie ihn sich in der Form wirtschaftlich leisten wollen.

✅ Wirtschaftlichkeit/Energieverbrauch: Der Energiebedarf hat einen wesentlichen Einfluss auf die Betriebskosten eines Unternehmens. Die Effizienz eines Heizsystems beeinflusst den Energieverbrauch im direkten Verhältnis. Das Dilemma in der Beurteilung: Es gibt für die verschiedenen Heizungen keine allgemeingültigen Bewertungsansätze. Ein Bespiel: Bei zentralen Heizkesselanlagen klingt eine Effizienz von 108% deutlich besser als bei dezentralen Warmlufterzeugern eine Effizienz von 77%. Die Effizienz von Wärmepumpen wird wieder ganz anders dargestellt. Darum ist es in der Beurteilung wichtig den eigenen Sachverstand einzusetzen und der Expertise von Fachleuten zu vertrauen. Die dezentralen Warmlufterzeuger können beispielsweise deutlich bessere Betriebskosten aufweisen als eine Kesselanlage. Für viele Heizsysteme ist es am besten die ErP-Werte aus der Ökodesignrichtlinie zu vergleichen, bei Wärmepumpensysteme empfiehlt sich der Wert der jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz (ƞs,h-Wert). Alle Hersteller sind verpflichtet, die Werte offen darzulegen.

✅ Gebäudeeigenschaften und Hallennutzung: Die Halle und ihre Nutzenprofil bestimmt das Heizsystem wesentlich mit. Handelt es sich um eine Lagerhalle mit einzelnen Arbeitsplätzen? Ist z.B. eine Zonenbeheizung oder Vollbeheizung gewünscht? Wie ist die Dämmung der Halle? Wie hoch ist die Halle? Planen Sie eine bestehende Heizungssanierung oder einen Neubau? Wie lange planen Sie die Halle zu nutzen?

✅ Wärmerückgewinnung: Fragen Sie sich, inwieweit es Möglichkeiten gibt, evtl. Prozesswärme in den Heizkreis mit aufzunehmen oder ob die Abgaswärme des Heizsystems noch genutzt werden kann.

✅ Energieträger: Um das zu beantworten, sollte man zum einen sein grünes Gewissen zum anderen den eigenen Sachverstand nutzen. Während regenerative Energien immer sauber wirken, kämpfen fossile Brennstoffe mit einem „Schmuddelimage“. Doch die Wahrheit liegt dazwischen. Während Strom „grün“ bewertet wird, wird dem Strom-Mix tatsächlich einen nicht unerheblichen Anteil von Braunkohle- und Erdgas-Strom oder importiertem Nuklearstrom beigefügt. Solarparks können Strom liefern, wenn die Sonne scheint, Windkraftanlagen, wenn der Wind bläst, aber leider ist die Speicherung von Strom in den Zeiten, wo Wind bläst und Sonne scheint bislang unwirtschaftlich. So führt bei der Einspeisung von Strom kein Weg an fossilen Brennstoffen vorbei. Fragen Sie sich, was für Sie sinnvoller ist: Die fossile Energie in einem Kraftwerk zu nutzen, um Strom herzustellen und diesen über viele Kilometer mitsamt den Verlusten in die Haushalte zu bringen, oder es besser ist, den fossilen Energieträger direkt vor Ort und ohne große Verluste einzusetzen? Eine Frage der eigenen Philosophie.

✅ Technik: Am Markt befindliche Geräte unterscheiden sich mitunter deutlich. Beachtet werden sollte bei Wärmepumpen in erster Linie die jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz (ƞs,h-Wert), bei Infrarotheizungen oder Warmluftheizungen die Geräteeffizienz (ErP-Werte aus der Ökodesignrichtlinie), die sich aus den einzelnen Gerätekomponenten ableitet. Mit in die Bewertung sollten ebenso die Regelung, der wartungsfreundliche Aufbau aber auch die Möglichkeit regenerative Energien einzusetzen zu können, einfließen.

✅ Qualität: Hier gilt der altbekannte Grundsatz: „Wer billig kauft, kauft zwei Mal“. Eine höhere Anfangsinvestition kann sich binnen kürzester Zeit amortisieren. Achten Sie auf das vom Hersteller angebotene Servicenetz sowie dessen Garantieversprechen und Ersatzteilsicherheit. Erfahrung und Kompetenz zeigt sich bereits in der Ausarbeitung der Planung bzw. Heizlastberechnung. Nutzen Sie die Möglichkeit Referenzen zu besichtigen.

Welche Vor- und Nachteile haben zentrale und dezentrale Hallenheizungen?

Hallenheizungen lassen sich in zentrale und dezentrale Systeme unterscheiden. Zentrale Systeme haben fast immer einen separaten Heizraum, in dem beispielsweise Gas, Öl, Pellet/Hackschnitzel oder Fernwärme in Wärme umgewandelt wird. Sie arbeiten meist im Pumpen-Warmwasser-Betrieb. In Rohrleitungen wird das erwärmte Wasser dann in den zu beheizenden Raum gepumpt. Dezentrale Systeme dagegen, wandeln die Primärenergie Erdgas oder Öl direkt in dem zu beheizenden Raum in Wärme um. Der Wärmetransport und damit verbundene Wärmeverluste über Rohrleitungen entfallen.

Vorteile zentraler Hallenheizungen:

- Einsatz regenerativer Energien möglich

- unterschiedlicher Brennstoffeinsatz möglich, auch kombinierbar (fossile und biogene)

- kombinierbar mit Wärmebedarf im Bürogebäude

Nachteile zentraler Hallenheizungen:

- Wärmeverluste durch lange Rohrleitungen und räumlicher Trennung

- Wassergeführtes System muss immer frostfrei bleiben

- erhöhter Bedarf von elektrischer Antriebsenergie

- Trägheit bei Aufheiz- und Abkühlvorgängen

- Eingeschränkte Flexibilität bei Raumtemperaturwechsel

- Zonen- bzw. Arbeitsplatzbeheizung nur bedingt darstellbar

- höheres Risiko bei Ausfall, da nur eine Wärmequelle

Vorteile dezentraler Hallenheizungen:

- Wärme auf Knopfdruck

- keine Übertragungsverluste

- passen sich Temperaturschwankungen schnell an (z.B. bei Öffnung von Toren)

- einfache Montage

- eignen sich auch für Sanierungen

- Zonen- und Arbeitsplatzbeheizung möglich

- flexibel bei Nutzungsänderungen der Halle

- müssen nicht frostfrei gehalten werden

- geringeres Ausfallrisiko, da mehrere Wärmequellen zur Verfügung stehen

Nachteile dezentraler Hallenheizungen:

- nicht alle erhältlichen Systeme können regenerative Energien nutzen

- erhöhter Wartungsaufwand da mehrere Wärmequellen/Brenner

- nicht alle Heizsysteme erfüllen allein das neue Wärmeenergiegesetz

Wir vergleichen nachfolgend verschiedene zentrale und dezentrale Heizsysteme, die als Hallenheizung in Frage kommen.

Welche Heizsysteme eigenen sich für Hallen?

Hallenheizung mit Warmluft

Warmluftheizungen nutzen den Wärmeübertrager Luft für die Erwärmung eines Raums. Dabei kann entweder die vorhandene Raumluft oder auch frische von außen zugeführte Luft verwendet werden. Die Wärmeerzeugung kann sowohl direkt in den Geräten oder an einem zentralen Punkt außerhalb der Geräte erfolgen. Man unterscheidet deshalb in zentrale und dezentrale Warmluftheizungen.

Wärmepumpen-Systeme:

Wärmepumpen können als alleiniges Heizungssystem oder auch in einem Hybridsystem bspw. mit Gas-Dunkelstrahlern zur Bereitstellung von mind. 65 % erneuerbarer Wärme in der Industrie zum Einsatz kommen.

Grundsätzlich entzieht eine Wärmepumpe Energie (Wärme) aus der Umgebung und gibt sie an den Innenraum der Halle wieder ab. Wärmepumpen unterscheidet man je nachdem welche Art des Wärmeabgabesystems genutzt wird und die Wärme in den Hallenraum eingebracht wird. Die für die Industrie am häufigsten genutzten Wärmepumpen sind Luft/Luft- und Luft/Wasser-Wärmepumpen (Energiequelle/Wärmeabgabe). Moderne Wärmepumpen können inzwischen auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt der Umgebung genug Wärme entziehen, um Hallen wirtschaftlich zu beheizen.

Vorteile:

- umweltfreundlich, insbesondere bei Nutzung von selbst erzeugtem oder Ökostrom

- niedrige Betriebskosten, Nutzung kostenloser Umweltwärme

- leichte Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (GEG) und unternehmerischer Klimaziele

- verschiedene Verteilersysteme im Raum möglich (Textilschlauch, Weitwurfdüsen, zentrale Ausblasköpfe etc.)

- kombinierbar mit anderen Heizlösungen als wirtschaftliche Hybridlösung

- flexibel und kompakt

- kühlbetrieb möglich

Nachteile:

- Einschränkungen im Sanierungsfall

- hohe Investitionskosten

- keine Zonenbeheizung möglich

- Staubaufwirbelung und Zugluft möglich

- physikalisch bedingte Luftschichtung

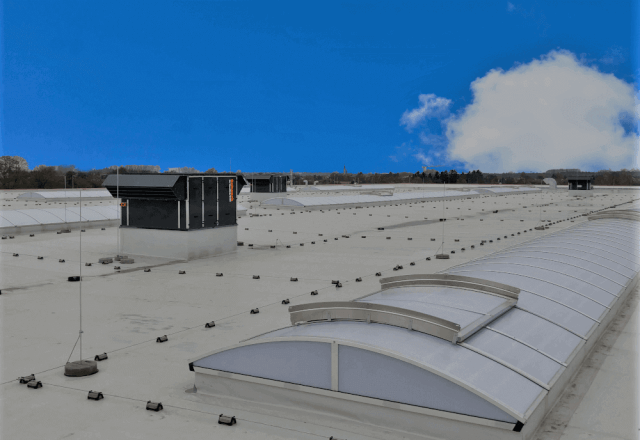

Abbildung: Außeneinheiten eines Wärmepumpensystems auf einem Hallendach

Dezentrale, gasbefeuerte Warmlufterzeuger:

Die Wärme wird mittels Brenner direkt in den einzelnen Geräten in dem zu beheizenden Raum erzeugt und in die Halle eingeblasen. Der Brenner kann dabei mit Raum- oder Frischluft arbeiten.

Vorteile:

- keine Übertragerverluste von der Wärmeerzeugung zu dem zu beheizenden Hallenteil

- kein Leckagerisiko von Wasser

- System ist frostsicher

- relativ kurze Vorlaufzeiten

- geringes Ausfallrisiko da mehrere Brennereinheiten

- Möglichkeit Frischluft dem Raum zuzuführen

- einfache Installation

- niedrige Investitionskosten

Nachteile:

- bedingter Einsatz von regenerativen Energien möglich (nur Biogas)

- Geräuschentwicklung

- Staubaufwirbelung und Zugluft möglich

- physikalisch bedingte Luftschichtung

- hohe Betriebskosten

Zentrale Warmluftgeräte (Lufterhitzer):

Die Wärmeerzeugung erfolgt zentral, meist außerhalb des zu beheizenden Raums. Möglich wäre beispielsweise ein Brennwertkessel, eine Pelletheizung oder die Wärmebereitstellung über Fernwärme. Das erzeugte Warmwasser wird via Rohrleitungen zu den einzelnen, in der Halle verteilten Warmluftgeräten bzw. Ausblasstellen geleitet und von dort über einen Wärmetauscher als warme Luft in die Halle eingeblasen.

Vorteile:

- preiswerte Einzelgeräte

- wartungsfreundliche Ausblasstellen

- Einsatz regenerativer Energien möglich

- i.d.R. gut zugängliche Brennereinheit

Nachteile:

- System muss frostfrei bleiben

- lange Rohrleitungen zu den Einzelgeräten führen zu systembedingten Wärmeverlusten

- Leckagerisiko

- Längere Vorlaufzeiten nötig (Trägheit)

- höheres Ausfallrisiko da nur eine Wärmequelle

- Geräuschentwicklung

- Staubaufwirbelung und Zugluft möglich

- Physikalisch bedingte Luftschichtung im Raum

Hallenheizung mit Infrarotwärme

Wärme muss nicht zwingend über warme Luft in die Halle eingebracht werden. Der Wärmeübertrag durch Infrarotstrahlen sollte wegen der vielen Vorteile immer bei Suche nach einer Hallenheizung in Betracht gezogen werden. Infrarotsysteme gehören zu den wirtschaftlichsten Hallenheizungen überhaupt. Sie punkten durch einen schnellen „Return On Investment“ und eignen sich ideal bei Heizungs-Sanierungen.

Das Prinzip ist einfach und wird oft mit dem Sonnenbad auf einem Gletscher erklärt. Obwohl die Umgebungstemperatur im Minus-Bereich liegt, ist es in der Sonne warm. Das liegt an der Wärmestrahlung bzw. Infrarotstrahlung der Sonne. Dort, wo die Infrarotstrahlen auf unsere Haut treffen, werden sie in Wärme umgewandelt.

Infrarotgeräte benötigen kein Trägermedium für die Übertragung der Wärmeenergie. Sie gelangt nahezu verlustfrei vom Gerät zum Gegenstand und verursacht keine Zugerscheinungen. Weil Infrarotstrahler primär die Oberflächen erwärmen, kann die Lufttemperatur durchschnittlich 2–3 °C unter der vom Menschen gefühlten Temperatur liegen, wird aber dennoch als behaglich empfunden. Diese Faktoren wirken sich positiv auf das Raumklima und die Wirtschaftlichkeit der Systeme aus. Je nach System und Anwendungsfall lassen sich bis zu 50 % Energie gegenüber herkömmlichen Heizungssystemen sparen.

Hellstrahler Systeme

Hellstrahler werden direkt mit Erd-, Flüssig- oder Biogas betrieben. An Wand oder Decke installiert, dienen sie hauptsächlich der Erwärmung hoher Hallen, Einzelarbeitsplätzen oder Außenbereichen und Stadien. Sie heißen Hellstrahler, weil die Verbrennung des Gas-Luft-Gemisches durch glühende Keramikplatten sichtbar wird. Die Keramikplatten erreichen eine Oberflächentemperatur von 950 °C und geben deshalb besonders viel Infrarotstrahlung ab. Reflektoren leiten die Strahlung gezielt nach unten in den Aufenthaltsbereich von Mitarbeitern. Moderne Geräte sind stufenlos regelbar und können sich dem tatsächlichen Wärmebedarf der Halle ideal anpassen. Optional lassen sich die Geräte mit einem Brennwertmodul ergänzen, um Restwärme aus dem Abgas zu nutzen und noch energiesparender zu arbeiten.

Vorteile:

- besonders effektiv und energiesparend dank hohem Infrarotstrahlungsanteil

- low-NOx-Brennertechnologie

- hohe Wirtschaftlichkeit, da keine Luft erwärmt werden muss

- keine teuren Wärmepolster unter dem Hallendach

- zusätzliche Energieeinsparung da die Raumtemperatur bei gleicher Behaglichkeit niedriger geregelt werden kann

- schnelle Reaktionszeiten – quasi auf Knopfdruck warm

- keine Staub- bzw. Luftaufwirbelung

- Zonen- bzw. Einzelarbeitsplatzbeheizung möglich

- kein Einfrieren

- einfache Montage

- keine Abgasführung

- keine jährliche Schornsteinfegermessung

- Ausfallsicherheit da mehrere Brennereinheiten

Nachteile:

- nur bei Hallenhöhen über 4 Meter einsetzbar

- bedingter Einsatz regenerativer Energien (nur Biogas)

Dunkelstrahler Systeme

Dunkelstrahler erzeugen die Wärme durch Verbrennung eines Gas-Luft-Gemisches oder im Idealfall durch Verbrennung von 100% Wasserstoff in geschlossenen Strahlrohren. Die Verbrennung ist nicht sichtbar, daher der Name „Dunkel“-Strahler. Durch die erzeugten Heißgase wird die Oberfläche der Strahlrohre erhitzt, die die Wärme dann in Form von Strahlung abgeben.

Das Strahlungsrohr wird von einem Reflektor abgedeckt, der die Wärmestrahlung in den gewünschten Bereich lenkt. Dunkelstrahler leiten ihre Abgase direkt aus der Halle ab. Moderne Geräte arbeiten mit einem Gas-Luftverbund und können ihre Leistung stufenlos an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen. Das spart Energie und verbessert das Raumklima.

Dunkelstrahler lassen sich bereits in Räumen mit Deckenhöhen von zirka 4 m einsetzen. Ob Werkstatt-, Industrie-, Lager-, Ausstellungs- oder Sporthallen – für fast jeden Einsatzbereich können Dunkelstrahler zum Einsatz kommen.

100% Wasserstoff-Geräte können in Insellösungen eingesetzt werden, in denen Hallenbetreiber ihren eigens im Sommer produzierten Strom in Wasserstoff umwandeln und speichern. In wenigen Anwendungsfällen in Deutschland sind die H₂-Dunkelstrahler direkt an kleine Wasserstoffnetze angekoppelt.

Vorteile:

- je nach Hersteller zu 100% wasserstofftauglich

- besonders effektiv und energiesparend dank hohem Infrarotstrahlungsanteil

- hybridtauglich mit Wärmepumpensysteme

- low-NOx-Brennertechnologie

- hohe Wirtschaftlichkeit da keine Luft erwärmt wird

- keine teuren Wärmepolster unter dem Hallendach

- zusätzliche Energieeinsparung da die Raumtemperatur bei gleicher Behaglichkeit niedriger geregelt werden kann

- schnelle Reaktionszeiten

- keine Staub- bzw. Luftaufwirbelung

- Zonen- bzw. Einzelarbeitsplatzbeheizung möglich

- kein Einfrieren

- Ausfallsicherheit da mehrere Brennereinheiten

Nachteile:

- Abgasführung nötig

- jährliche Schornsteinfegermessung notwendig

- bei herkömmlichen Geräten kein Einsatz regenerativer Energien möglich

- nur ein Hersteller kann zu 100% Wasserstoff nutzen

Elektrische Infrarotstrahler:

Elektrostrahler umwandeln die elektrische Energie in Infrarotstrahlung. Wenn sie „grünen“ Strom benutzen, werden sie in GEG als 100% regenerativ bewertet. Die nutzen das gleiche Prinzip als die Gas-betriebenen Heizstrahler.

Vorteile:

- kurze Aufheizzeiten

- Zielgerichtete Wärmeabgabe

- Keine Staubaufwirbelungen oder Zugluft

- Möglichkeit der Einrichtung von Heizzonen

- wenig thermische Wärmeverluste

- Wartungsarm

- gleichmäßige und komfortable Wärme

- als Teil einer hybriden Lösung einsetzbar um die GEG zu erfüllen

Nachteile:

- höheren Verbrauchkosten als Gas-betriebene Heizstrahler

- niedrigere Installationshöhen als Gas-betriebene Heizstrahler

Zentrale Deckenstrahlplatten

Deckenstrahlplatten zählen zu den Infrarotheizungen werden jedoch zentral mit Warmwasser versorgt. An der Decke installiert übertragen sie ihre Wärme ebenfalls durch die Abgabe elektromagnetischer Wellen (Infrarotstrahlen). Deckenstrahlplatten auch Warmwasser-Deckenstrahlplatten genannt, werden mit Warmwasser gespeist, das durch Rohre von einem zentralen Kessel, einer Luft/Wasser Wärmepumpe oder Sole/Wasser Wärmepumpe kommt. Wie bei den anderen zentralen Systemen unterliegen Deckenstrahlplatten einer Trägheit und können nur bedingt auf schnelle Temperaturwechsel reagieren.

Vorteile:

- auch für niedrige Hallen einsetzbar

- keine Staubaufwirbelung

- geringe Luftschichtung und Warmluftpolster unter dem Hallendach

- Einsatz regenerative Energien möglich

Nachteile:

- nur bedingt Arbeitsplatz- bzw. Zonenbeheizung möglich

- lange Vorlaufzeiten nötig (Trägheit)

- lange Rohrleitungen zu den Einzelgeräten führen zu systembedingten Verlusten

- Leckagerisiko

- System muss frostfrei bleiben

- unflexibel bei schnellen Temperaturänderungen der Hall

- höheres Ausfallrisiko da nur eine Wärmequelle

- bauartbedingtes Beschattungsrisiko von Licht und Sprinklern

- sehr hohes Gewicht, Dachstatik muss geprüft werden

Hallenheizung über Fußbodenheizung

Zentrale Fußbodenheizung

Die Funktion der Fußbodenheizung für Industriehallen unterscheidet sich nicht von der, wie wir sie aus dem Wohnungsbereich kennen. Dabei wird Warmwasser durch im Boden eingelassene Verbundrohre geführt und der Boden damit gleichmäßig erwärmt. Das Warmwasser wird in einem zentralen Kessel, durch eine Luft/Wasser Wärmepumpe oder Sole/Wasser Wärmepumpe erzeugt.

Vorteile:

- gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Hallenfläche

- auch für niedrige Höhen geeignet

- keine Staubaufwirbelung

- geringe Luftschichtung und Warmluftpolster unter dem Hallendach

- Einsatz regenerative Energien möglich

Nachteile:

- hohe Anschaffungs- bzw. Installationskosten

- keine Zonenbeheizung möglich

- unflexibel bei Nutzungsänderung der Halle (z.B. Fundamente für Maschinen)

- sehr träges System

- Temperaturänderungen nur mit viel Vorlauf regelbar

- frostanfällig

- Bodenbelastbarkeit eingeschränkt oder nur kostenintensiv zu realisieren

- Ausfallrisiko da nur eine Brennereinheit

Welches ist das effizienteste Heizsystem für Hallen?

Fazit: Jedes Hallenheizsystem bringt Vor- und Nachteile mit sich. Die aktuelle Gesetzgebung beschränkt die Auswahl der Heizsysteme im Neubau erheblich. Bei Sanierungen kann der Betreiber noch auf nahezu alle Systeme zurückgreifen. Wer den Ökologiegedanken bestmöglich mittragen möchte, muss bei der Anschaffung und den laufenden Betriebskosten mitunter tief in die Tasche greifen. Wer ein ökologisches und gleichzeitig wirtschaftliches System sucht sollte die Möglichkeit in Betracht ziehen, mehrere Heizungsarten zu kombinieren und intelligent zu regeln.

Zusammenfassend kann jedoch festgehalten werden, dass zentrale Systeme durch den Einsatz regenerativer Energien ihre Übertragungsverluste und geringeren Jahresnutzungsgrade kompensieren können – dezentrale Infrarotheizungen punkten durch schnelle Amortisation, hohe Jahresnutzungsgrade und flexible Arbeitsweise, Wärmepumpensysteme durch den Einsatz von regenerativen Energien und der einfachen Art, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu erfüllen.

Möchten Sie eine individuelle Beratung zur passenden Hallenheizung?